Morgane Honoré est une Martiniquaise qui a pour ambition de faire entendre la voix des Antilles. Fortement attachée à l’histoire de son pays, elle a d’abord suivi une licence de sociologie avant d’intégrer le CPES (Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures), une filière coanimée par diverses grandes écoles au rang desquelles le lycée Henri IV, l’école des Mines de Paris, ou encore l’École Normale Supérieure, dans l’objectif de proposer une alternative aux classes préparatoires et à l’université. À 23 ans, après 6 mois en Erasmus à l’Université d’Oxford, elle poursuit un Master à l’ENS et l’EHESS dans lequel elle s’intéresse à la question de migrations étudiantes antillaises au XXe siècle.

Questions/Réponses

D’où vient ce fort intérêt pour la Martinique ?

Mes parents ont tous les deux grandi à Paris et ont redécouvert leurs pays tardivement. Ils ont toujours été liés à ce pays, mais de façon un peu ambiguë. En grandissant, ils m’ont toujours dit que pour eux la Martinique était un choix, le choix de faire grandir leurs enfants dans ce milieu culturel. Donc mon intérêt est d’abord ancré dans l’histoire familiale. Mais il me vient aussi de mes lectures, que ce soit Frantz Fanon, Édouard Glissant ou encore Aimé Césaire. Cela m’a permis de voir comment ces leaders venant de notre tout petit territoire pouvaient avoir une renommée internationale. C’était quelque chose qui me dépassait complètement. Pour moi, en venant de la Martinique on n’était « personne », ils ont donc donné beaucoup d’impulsion à mon travail et à mes envies.

Qu’est-ce que le CPES ?

Le CPES était une formation pluridisciplinaire toute jeune quand je l’ai intégrée. C’est-à-dire qu’un peu à l’image des modèles anglo-saxon, c’est une formation dans laquelle on avait la possibilité de choisir nos matières, mais vraiment au sens large. On pouvait mixer de la philosophie, de la physique, des mathématiques et de l’histoire par exemple. Il y a ce que l’on appelle une spécialisation progressive, c’est une formation qui dure trois ans et où, au fur et à mesure de ces trois ans, on te demande de choisir deux spécialités, par exemple j’ai choisi Histoire et Sociologie. C’est la grosse particularité de cette formation, qui est quand même assez novatrice pour la France.

Le profil type des étudiants du CPES est celui de personnes ayant un très bon parcours scolaire, des « grosses têtes » on va dire, mais qui ont des profils sociaux atypiques, dans la mesure où la formation souhaite à tout prix faire appel à de la diversité dans les profils recherchés. L’un des constats faits lorsqu’ils ont créé la formation c’était qu’en classe prépa on avait souvent les mêmes types de profils. À savoir, des personnes ayant des situations familiales et financières extrêmement avantageuses. Le CPES recrute des profils sur des critères sociaux ce qui apporte une plus-value à cette formation.

Elle avait ses travers comme toute formation, je ne pas vais idéaliser, mais je ne regrette pas du tout de l’avoir faite.

Comment te positionnes-tu dans ton travail de recherche ?

En tant que personne faisant des sciences sociales, c’est vrai qu’on est amené à penser de façon très critique. Il nous est aussi demandé de ne pas trop nous positionner. Cela m’a un peu pesée, car on a du mal à adjoindre une dimension militante ou engagée et une dimension de pure connaissance théorique.

J’ai eu la chance de rencontrer des chercheurs très tôt, tels que Myriam Cottias, qui est directrice du seul laboratoire de recherche sur les Esclavages et les sociétés post-esclavagistes dans la Caraïbe et dans le monde, à Paris. Ces rencontres ainsi que mes différentes lectures m’ont montré qu’il n’y avait pas de découpage binaire entre la science et le militantisme. Il y a toujours un mélange des deux et l’on a toujours un intérêt dans nos recherches, peu importe ce que l’on étudie. Je pense qu’il ne faut pas nous cacher du fait que nous vivons ancrés dans l’histoire passée et présente et que nous ne sommes pas arrivés dans ce milieu de recherche par hasard. C’est une force pour donner un discours précis sur ce qu’on veut. En l’occurrence dire qu’il y a en effet des problèmes sociaux et des inégalités qui se maintiennent aux Antilles. La recherche est une voix comme une autre, qui permet de poser les bases pour comprendre le présent et met en lumière ce qui s’est passé auparavant. Je crois que c’est en quelque sorte une voix sous-marine.

Je pense que nous avant besoin d’une forme de reconnaissance du passé. Pour moi, c’est parce que l’on connait notre passé qu’on peut aller de l’avant. J’en suis convaincue, le discours que l’on tient en tant que chercheur aide à comprendre les événements actuels et rend aussi hommage à plein de choses : notre culture, nos origines, notre histoire. Il faut continuer de les encenser et de les valoriser, encore plus après avoir été tellement traqués et détraqués par l’histoire « officielle », celle qu’on nous apprend encore beaucoup trop dans les manuels d’histoire.

En quoi consistent tes recherches actuelles et quels sont tes objectifs ?

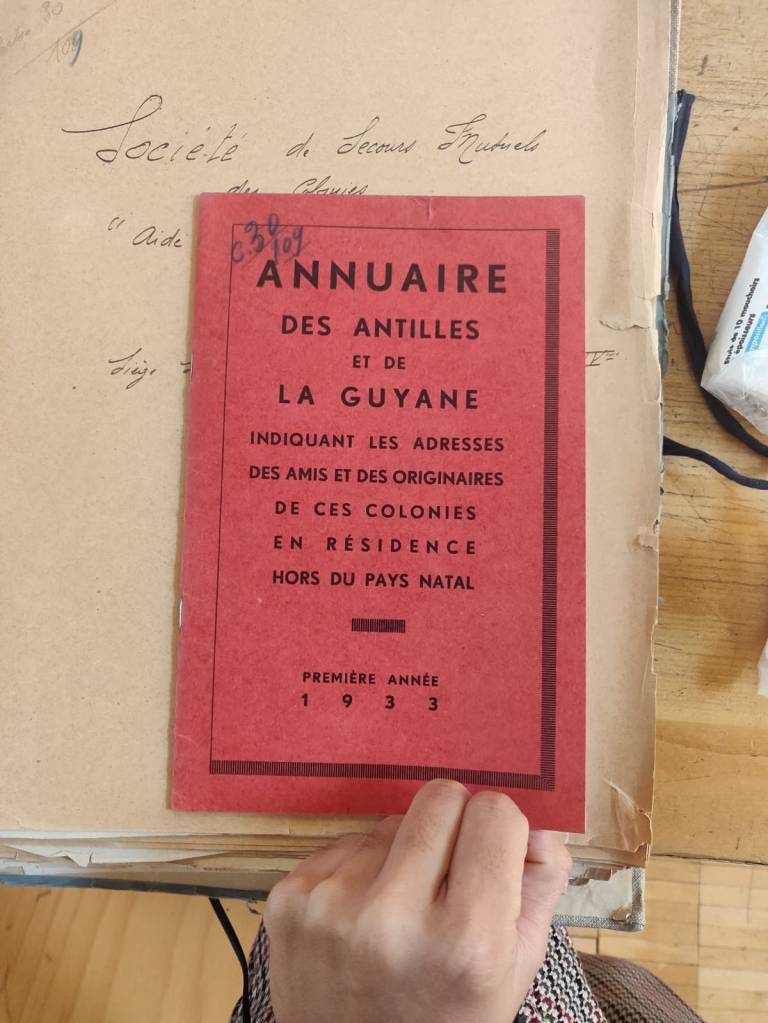

Je travaille actuellement sur la question de la migration des étudiants. Je suis parti du constat que les étudiants de la Caraïbe au sens large ont été amenés, ou forcés, à faire leurs études vers les grandes métropoles. Que ce soit pour le cas des Antilles anglophones, vers Londres ou les États-Unis, et pour nous, vers les grandes métropoles françaises. Moi, j’ai voulu comprendre d’où venait ce phénomène actuel, quelles sont ses racines historiques ? Je suis d’abord remonté aux années 70 avec le BUMIDOM où la migration des Antillais vers la métropole était forcée, mais en remontant plus tôt dans l’histoire, je suis arrivée à l’après première guerre mondiale, dans les années 20/30. C’est un moment où la France est encore un empire. C’est à ce moment-là qu’on trouve les premières traces d’étudiants antillais en métropole, en grand nombre. Par exemple, des personnes comme René Maran, Aimé Césaire un peu plus tard, les sœurs Nardal, sont étudiants à Paris dans les années 20/30.

Donc on a des communautés d’étudiants comme ça qui sont effectivement sur les bancs de la Sorbonne. J’avais l’impression d’avoir le début de quelque chose, et j’ai eu envie de creuser dans cette direction-là. Donc je me suis intéressée à ces communautés d’étudiants, et j’ai carrément élargi aux autres communautés antillaises parce qu’on se rend compte que bien sûr ces étudiants ne sont pas seulement en contact avec des étudiants, qu’ils sont souvent dans des associations par exemple. D’ailleurs c’est en découvrant de très nombreuses associations d’Antillais dans les années 1920/1930 que je me suis questionnée sur l’existence d’une sorte de « communauté antillaise ». Je suis tombée sur des archives d’associations, parfois des associations strictement composées d’Antillais, et parfois des associations « intercoloniales ». C’est un mot qui revient beaucoup dans les archives : on a des Antillais qui s’associent avec des Algériens, avec des Indochinois, donc en fait des « coloniaux » venus de tout l’empire français qui font des communautés et qui se regroupent souvent pour lutter contre le colonialisme. Moi, c’est ce qui m’intéresse, c’est de retracer cette idée de communauté, qui naît dans les années 20/30, et de comprendre qui sont ces Antillais souvent méconnus vivant en France à ce moment-là.

Le problème de l’histoire des Antilles c‘est qu’on a retenu Aimé Césaire, Édouard Glissant ou Frantz Fanon, mais il y a aussi des gens qui ont joué des rôles importants à l’époque, sans qui Césaire, Glissant ou Fanon n’auraient jamais « existé » tel qu’on les connait aujourd’hui.

En termes de recherche est-ce que tu t’identifies déjà à un courant particulier de recherche ?

L’étude qui m’a profondément inspirée est celle d’Édouard Glissant en particulier la « Poétique de la Relation » qui analyse le monde en terme de créolisation, et de mise en relation des cultures. C’est quelque chose qui m’a toujours énormément parlé et que j’ai gardé à l’esprit pour mes recherches. Je trouve que c’est l’analyse la plus pertinente pour nous Antillais qui sommes historiquement le fruit d’énormément de cultures différentes. Que l’on remonte à la rencontre entre les Caraïbes et les colons européens, et puis évidemment l’esclavage. Je trouve que la Relation est un concept assez large pour englober la réalité du monde d’aujourd’hui, mais pour aussi se rappeler que notre histoire est faite de domination, et que cette domination a fait de nous ce que l’on est : des êtres mélangés. C’est cette idée de relation, de connexion des cultures qui m’a permis, même dans ma position de jeune étudiante martiniquaise dans de grandes écoles, de mieux comprendre mon histoire, ma place, et l’intérêt que la Caraïbe représentait à l’échelle de l’histoire du monde.

Pour ce qui est du matériel sur lequel je travaille, ça dépend. Dans mon mémoire de M1, qui était plus de la sociologie, j’ai travaillé sur le musée du Mémorial ACTe basé en Guadeloupe, en l’occurrence mon matériau était « humain ». C’étaient des interviews, des entretiens avec le personnel du musée, avec les personnes initiatrices du musée, les détracteurs aussi, puisque ce musée a été très controversé. Il s’agissait de comprendre ce qui, autour d’une structure comme celle du Mémorial ACTe pouvait faire débat ou pouvait devenir un conflit alors qu’à l’origine en tout cas, le but du projet était de fédérer.

Ça m’intéresse aussi énormément d’aller me plonger dans les archives, notamment les archives coloniales dans le sens très large du terme. On peut trouver autant des discours de colonisateurs, du gouvernement colonial que de discours de colonisés. Ça peut être des personnes qui vivaient à Paris, de jeunes Antillais qui étaient sur les bancs de la Sorbonne en 1920, en 1930 et qui racontent ce que c’était d’être Noir à Paris à ce moment-là. Oui, c’est vrai que je n’ai pas particulièrement d’attache à une école ou un matériau de prédilection, peut-être aussi que je suis trop tôt dans mes recherches pour savoir sur quoi j’aimerais bien me focaliser exclusivement.

J’ai l’impression que l’analyse des discours c’est quelque chose de plus touchant, parce ça permet voir la « sensibilité » des gens à l’époque. Ça donne accès à des personnes réelles, qui pensaient et ressentaient des choses. Je trouve que l’analyse du discours, que ce soit celui des gouvernements ou des gens, c’est vraiment la chose qui permet de se projeter le plus dans l’époque, dans les contextes, dans la façon de penser de l’époque, ce sont des choses qui parlent énormément.

Mot de la fin

Je crois qu’il est important de garder à l’esprit que l’on est avant tout le produit d’une histoire et que les inégalités que l’on subit et les difficultés que l’on rencontre en tant que non-blanc et plus particulièrement en tant que personnes noires dans le monde actuel (au travail, dans la recherche d’un appartement, à l’université, dans la rue…) sont le résultat d’une histoire dont il nous appartient de changer la fin.

Laisser un commentaire